まな板を消毒する頻度について悩む人もいるでしょう。

まな板を使う頻度によってもそれは異なりますし、でも使うときにはいつも清潔を心がける必要があるからです。

そこで、まな板の消毒の頻度について、基本や本格的な除菌、食中毒を防ぐための正しい消毒方法や注意点などお伝えしていきましょう。

これで、気になっていたまな板の消毒についての頻度や正しい手順がわかり、早速はじめることができるでしょう。いつもキレイなまな板で調理ができれば安心です。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

五徳の掃除はセスキと重曹で綺麗に!頑固汚れや軽い汚れの掃除法

毎日料理をしていると、五徳やガスコンロの汚れが気になることがあります。綺麗に掃除をしたいと思っても、...

-

ユニットバスの詰まりの掃除の方法。原因に合わせて詰まりを解消

髪を洗いすすぎが終わって目を開けた瞬間に、排水溝あたりに水が溜まっているのを見て驚いた経験はありませ...

-

黒カビの落とし方!ゴムパッキンの頑固なカビをキレイにする方法

浴室にできてしまった黒カビは、いつものお掃除ではそう簡単にはきれいになりません。黒カビが気になって、...

-

鍋の焦げ付きはクエン酸で綺麗に!クエン酸を使う簡単焦げ落とし

普段使っている鍋の焦げ付きを、どうにかして綺麗に落としたいと考えている人もいるのではないでしょうか。...

-

やかんの茶渋の原因と落とし方!クエン酸・セスキ・重曹で綺麗に

やかんでお茶を沸かすと、やかんの内側に茶渋が付着してしまうことがあります。普通に洗ってもなかなか落ち...

-

やかんの掃除はクエン酸でスッキリ簡単!おすすめや予防法を紹介

やかんの内側の気になる汚れを掃除するには、安全な洗剤を使いたいですね。そんなときにおすすめなのが...

-

お風呂掃除で頑固な水垢を落とす方法!床の汚れの原因がポイント

毎日のお風呂掃除、床や浴槽などを磨いていても、水垢が徐々に付着して取れにくい汚れになってしまう事があ...

スポンサーリンク

まな板を消毒する頻度の基本は使ったら毎日除菌すること

まな板のお手入れの基本は、毎日除菌をすることです。

除菌となると、まず先に「塩素系漂白剤」などの強力な洗剤を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、決して、毎日漂白をしろと言っているわけではありません。

除菌は、食器用洗剤を使うだけでも行うことができますし、逆にしっかりと除菌ができていても、洗った後の始末を間違えてしまうと菌を増やすことにもなります。

清潔なまな板を保つためには、毎日の正しいお手入れが大切

それでは、お手入れ方法を見ていきましょう。

【用意するもの】

- スポンジ(木製のまな板の場合はたわし)

- 食器用洗剤

- 熱湯

【手順】

- 流水でまな板をまんべんなく洗い流します。

- スポンジに食器用洗剤をつけて、まな板を洗います。

- 洗剤を残さないように、しっかりとすすぎます。

- 熱湯を掛けて完了です。

手順の4は、毎日必ず行わなければいけないことではありませんが、肉や魚など、タンパク質を含む食材を切った後には行ったほうが良い工程です。

必ず水洗いをして、最後にお湯で消毒する形をとって下さい。

いつも清潔なまな板を使うためにも定期的な消毒頻度がポイント

まな板の日頃のお手入れ方法がわかったら、次に定期的な消毒の頻度を覚えて下さい。

毎日のお手入れに合わせて行いたいのが、週に1回の漂白消毒です。

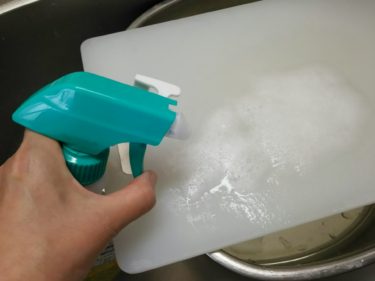

ここでは、樹脂製のまな板の消毒方法を紹介しますが、最後に木製のまな板のことについても触れますので、確認してください。

樹脂製まな板の漂白消毒

【用意するもの】

- まな板

- 塩素系漂白剤

- ラップ

【手順】

- 調理直後に行う場合には、先程紹介した毎日のお手入れの手順1~3までを行い、まな板の汚れを落としておきましょう。

- まな板に塩素系漂白剤を薄めた液をかけて、ラップをします。

- 5~10分程度放置したら流水で洗い残しがないようにしっかりすすぎます。

- 水気を拭き取ってしっかり乾燥させれば完了です。

ラップの代わりに、台所で使う布巾や台拭きなどを一緒に消毒すれば、一石二鳥です。

漂白剤の代わりに、食器用洗剤を浸け置くか、酢を代用するとよいでしょう。

手順は樹脂製のまな板の手順と同様に行って下さい。

食中毒を防ぐためにもまな板は正しい消毒方法と頻度を守りましょう

まな板の消毒は、衛生上大切なことです。

特に食品が傷みやすい夏場や、梅雨の時期などの食中毒が発生しやすい季節には、まな板の消毒は必要不可欠です。

毎日のお手入れと、週に1回の消毒を忘れずに行うようにしてください。

消毒し忘れた場所がないか確認する

まな板全体がラップで覆われていないと、まな板の端の方にいる菌は除菌できません。

まな板には、包丁で食材を切った時にできる細かい傷がいくつも出来ます。

汚れは傷の中にまで入り込んでしまうので、洗い残しがないように、専用のブラシ等をつかって傷の目の中まで丁寧に洗うことをおすすめします。

木のまな板の場合には、ヤスリをつかってまな板を削れば、細かい傷を綺麗にすることが可能です。定期的にお手入れしましょう。

週に1回と頻度を紹介した、まな板の塩素系漂白剤でのお手入れですが、このように食中毒が疑われる季節には頻度を増やすことも対策の一つです。

消毒したまな板はしっかり乾燥させてカビや雑菌の繁殖を防ぐこと

毎日のお手入れの部分で、熱湯を掛けたら消毒は終了だと紹介しました。

確かに、これで消毒の手順は完了しているのですが、これだけでは不十分です。

はじめにも述べましたが、しっかりと消毒することができても、そのあとの処理ができていなければ、再び菌が繁殖して不衛生なまな板に逆戻りしてしまうこともあります。

注意したいのは、「まな板を乾燥させること」と「まな板の保管場所」

正しい後始末を覚えて、消毒後のまな板を清潔に保ちましょう。

お湯を掛けることによって、まな板の乾きを早める効果が得られますが、水滴がついたままのまな板を放置するのは危険です。

洗い終わったまな板は、「清潔な布巾」を使って、余分な水滴を拭き取りましょう。

拭き終わった後のまな板は、風通しの良いところで両面をしっかり乾燥させます。

乾燥が不十分だと、雑菌の繁殖やカビの発生などにつながることがあるので、かならず保管場所に戻す前に、乾燥させる時間を設けて下さい。

まな板を洗ったスポンジも除菌や熱湯消毒を忘れずにしましょう

まな板や食器を洗うスポンジ。

まな板を綺麗にしているつもりでも、スポンジが雑菌だらけでは意味がありません。

逆に、菌をまな板にこすりつけているようなことになってしまいますので、まな板の除菌だけではなく、スポンジもしっかり除菌することを忘れないようにしましょう。

スポンジの除菌方法

【用意するもの】

- スポンジ

- ボウル

- 熱湯

- やかん

- 菜箸

【手順】

- やかんに熱湯を沸かします。

- ボウルにスポンジを入れ、上から熱湯を掛けます。

- スポンジ全体がお湯に浸かるようにして、2分間浸け置きます。

- 菜箸でスポンジを取り出したら、流水を掛けてスポンジを冷やします。

- しっかり絞って水気を切り、乾燥させたら完了です。

鍋に水とスポンジを入れて煮沸消毒する方も中にはいるようですが、スポンジの素材によっては、熱湯が原因でスポンジが変形したり溶けたりすることがあるので、全てのスポンジに共通して行える方法とはいえません。

そのため、今紹介した方法をまずは試してみて欲しいと思います。

また、消毒したスポンジを長期間使うよりは、こまめにスポンジを新品に変えた方が清潔を保つことができます。

長くても1ヶ月に1回は新しいスポンジに交換して、スポンジの中に雑菌を溜め込まないようにしてくださいね。